|

苛烈な太陽と熱砂の国、ウバール――

小さいながらも伝統があり石油産出国でもあることから今日も繁栄を誇っているこの王宮に

最近、奇妙な噂が流れていた。

夜半の礼拝を終えて皆が寝静まる頃、四季を問わず花が咲き乱れている庭園に、前王の

霊が出没するという。

前王、ハサド国王は、王宮の中庭をこよなく愛していた。年間を通してほとんど雨が降らない

この国では決して自生しえない栽培種の花々、貴重な水をふんだんにつかった大きな噴水

――この庭はウバールの富の象徴そのものでもあった。

ハサド前国王は1年と数ヶ月前に崩御した。以前から病を患った末の病死ということだったが、

前王の死因についてはさまざまな噂が流れた。王は毒殺されたのだ。いや、暗殺者に

めった刺しにされたのだ…等々。ウバールの王権を握る人間とその血筋は暗殺される確率が

きわめて高い。しかもハサドが死ぬ直前に彼の上の三人の息子――そのうちの一人は実は

息子ではなく乳母の息子だったのだが――も急死している。国王が天寿を全うするケースが

異常に少ないこの国では、暗殺説はよりもっともらしく囁かれた。

「――それで?」

謁見の間で、直江――彼をそう呼ぶ者はここにいない唯ひとりしかいなかったが――

肘掛けに腕をあずけ、先をうながした。柔和な表情は崩さないが、その鳶色の瞳には

いささかうんざりした様子を隠さなかった。

アラブ人離れした整った容姿は、未婚既婚を問わず女達には密かな憧れの的だったが、

その表向きの微笑も目の前の女――前国王の第5夫人――には効力を発揮しなかった。

いやむしろ、よけいに神経を逆撫でしたようだ。

「わたくしの話を疑っていらっしゃるのね!?ならわたくしの侍女にも聞くがいいわ。

あの子だって見たんですからね。ハサド様は、自分はひどい裏切りにあって殺された。

血塗れた者が座る玉座は必ずやこの国に災いをもたらすだろうと!」

ヒステリックな女の言葉に、直江はすっと目を細めた。

「ほう。で、その血塗れた者というのが私のことだと言うんですか。ではそうだったとして、

その幽霊はどうしてあなたの前に姿を見せたんです?私の前には顔を出さずに」

「そ…それは」

切り込まれて第5夫人は言葉につまった。だがそのことこそ彼女が言ってやりたいこと

のはずだった。つまりハサドの幽霊はこう言いたいのだ――直江は国王にふさわしからず。

彼女の息子、第5王子こそ玉座につくのにふさわしい、と。

だがいくら前国王の妻だろうと、現国王に面と向かって前王殺しとののしるわけには

いかない。証拠がないならなおさらだ。

権勢欲にかられた後先を考えない女に、直江は早々に話を切り上げることにした。

「父上は間違いなく病で亡くなられたのですよ、義母上。それに御言葉ですが暗殺された

王族などウバールにはそれこそ山ほどいます。幽霊が怖いなら夜は出歩かないことですね。

それとも…王宮の外に住まわれてもよいのですよ」

夫人はさっと青ざめた。後宮から放り出す、というあからさまな脅しに真紅の唇をきゅっと

ひきむすび、それ以上何も言わずに立ち上がると、退出の礼もとらずに出ていった。

内心、きっとはらわたが煮え繰り返る思いをしていることだろう。

直江は溜息をついた。ハサド王の幽霊を見たという者は彼女だけではない。女官や警備の者

など複数の目撃者がいるということで、この「信憑性のある」幽霊の噂はあっというまに

王宮中にひろまった。

「…どう思う、ウマル」

肘掛けに頬杖をついたまま、直江は側にいた老臣に声をかける。彼はハサド王の忠実な

臣下だった。表向きは病死となっているが、ハサドがどんな殺され方をしたのかを当然

知っている。

そのウマルは渋い表情で、ただでさえ皺の多い顔にさらに皺を寄せた。

「追い出しなさいませ」

「…そうじゃない。幽霊の話だ」

後宮の問題も頭が痛いが、今は後回しだ。ウマルの答えは明快だった。

「ご自分で確かめられたらいかがです?」

もっとも、と彼はそこでふと目元を和らげた。

「もしハサド様にお会いできるなら…恨み言を言われてもいい、お会いしとう

ございますな」

夕刻の礼拝の後、直江と廷臣達は広間で一緒に食事をとる。直江を上座として

全員が席についた時、隣の部屋から悲鳴が聞えた。わずかに争う物音がした後で

どさっと何かが床に落ちる音、それきり静かになった。

食事の間の隣にある小部屋――そこには通常毒見役が控えている。

ウマルが止める間もなく、直江が動いた。剣を片手にドアを開ける。

「何事だ」

「へ、陛下…」

おそらく今しがた部屋に入ってきたばかりなのだろう、衛兵はおろおろと礼を取る。

床には二人の毒見役が目をかっと見開いたままこときれていた。口からは血と、

赤ワインらしき液体が流れていた。中央のテーブルには直江たちが食べるはずの

今夜の夕食がのっていた。

「申し訳ございませんっ!すぐに代わりのものをお持ちしますゆえ」

「この食事を運んできた者は」

「今捜させております」

衛兵や使用人達が右往左往するうちに、野次馬たちも集まってきた。目だけを

出してヴェールをすっぽりと被った女達。後宮に仕える侍女達だ。みだりに後宮から

出られない女主人達へのみやげ話にと、遠巻きにうかがう様子は興味しんしん

といったところだ。

そのいろとりどりの野次馬の一人に、直江はふと目をとめた。他の女達と同様に

黒のヴェールを隙なく被り、死体が運び出されるのをじっと見送っていた。

ヴェールのおかげで顔はまったくわからないが、その目は興味本位という様子も

死体におびえる様子もなく、冷静そのものといった目だった。

衛兵が後始末のために野次馬を追い払いはじめると、女は何事もなかったかのように

人だかりを離れた。

その時。後ろを向く前のほんの一瞬――

確かに女は直江を見た。

まるで見られていたのを最初から気づいていたとでもいうように。

直江は追おうとしたが、人だかりに阻まれた。女は後宮に通じる廊下へと消えた。

(あの女――)

直江は女が消えた方向をじっと見つめたまま立ちつくした。

夜半の礼拝の後、直江はひそかに中庭に張り込むことにした。例の「幽霊」を

見るためである。とはいっても、王宮の者たちの話を鵜呑みにしたわけではない。

ただ「幽霊」が実在するなら、その目的を確かめなければならない。

夜の中庭は見る者がいないのが惜しいほど幻想的だ。噴水はやや水量を落とし、

点在しているフットライトと月の光で幽然と浮かび上がっている。直江はちょうど

影になっている木に身を持たせかけ、何かが起こるのを待った。

一刻ほどたっただろうか。宮廷は完全に静まりかえり、各部屋の明かりも消えた頃、

暗がりにぼうっと白い影が浮かび上がった。燐光を発するように蒼白く光るそれは

しだいに人の姿をとった。

白の頭布に白の長衣、その腰帯――加えて生前のハサドそのままの背格好。

釘づけになった直江の視線の先で、それは幻のようにそこを動かなかった。

その幻の正体を確かめたい衝動を押さえて、直江はなおも待った。最初に現れたきり、

微動だにしない亡霊は、おそらく何かを待っている――そんな気がした。

直江の直感は正しかった。中庭の一角でカサリ、と音がしたかとおもうと、別の人影が

現れたのだ。

女だった。黒いヴェールと長衣で全身をすっぽりと包んだ女。

(あの女か?)

似ている気もする。だがこの距離と暗がりでは判別できない。

偶然通りかかったわけではないことは、幽霊のいる方に向かうしっかりとした足取り

からわかる。

女が近づくと、霊はわずかに身じろきした。ぼそぼそと何かを話している。

やがて話が終わると、女は一礼して踵を返した。

しかし、もと来た道を帰ることはかなわなかった。2、3歩踏み出した後、女はいきなり

くずおれた。

地面に伏した黒い布のかたまりはそれきりぴくりともうごかない。

霊は――いや、それはもはや霊などではなかったが、塊を一瞥すると、女が来た方とは

反対側に去って行く。歩いているとはおもえない、流れるような身のこなしだった。

「待――」

追いかけようとした直江は、しかし最後まで声を発することすらできなかった。

首筋にちくりと何かが刺さったような痛みを感じるか感じないかのうちに、直江の意識は

闇に吸い込まれていった。

気がつくと、見慣れた天蓋がそこにあった。

(朝、か――?)

まだ暗いが、夜明けの礼拝前独特の、宮廷内で人が動く気配がする。直江はがばっと

起き上がった。あれから部屋に戻った記憶はない。

(夢――?)

服装は昨日のままだ。サンダルは無造作に脱ぎ捨ててあったが、着替えもせず、

それどころか腰帯も解かずに眠ってしまったことになる。

乱れかかる前髪をかきあげながら直江は昨日の行動を思い返す。庭で「亡霊」を見かけ、

女が現れて、霊と話をしたあとで――おそらく死んだ。立ち去ろうとする「霊」を追おうとして

それから…。

それからの記憶がない。

ただ――地面に向かって倒れかかる身体を支えられたような気がする。耳元で撃鉄を

起こす音を聞いた気もした。

だがそれもすべて、夢の中のできごとだったのだろうか。

(いや)

着替えるために一度脱ぎ捨てた長衣を拾い上げた。土がついている。

背中から裾にかけてところどころついている汚れを、直江は厳しい表情でじっと見つめ続けた。

後宮は、国王を除いては、たとえそこに住んでいる者の親兄弟でも男が足を踏み入れることは

できない。その点で言えば、直江には当然後宮内を通る資格はあるのだが、そこにいるのは

彼の妻ではなく先王の妻たちと幼い子供達、おまけに即位以来初めての訪問とあって、

後宮内はちょっとした興奮に包まれた。

「白昼堂々とこちらにお越しになる国王もなかなかおりませんわね」

案の上、嫌味を言ってきたのは先日幽霊騒ぎで謁見の間に乗りこんできた第5夫人だ。

直江は動じず微笑みをかえした。

「夜にうかがったら余計にあらぬ噂がたつでしょう」

「・・・何の御用かしら」

王の寵愛を根こそぎもっていった憎い女の息子。横から現れて王位を攫っていった男。

ハサドの妻たちで、直江を快く思っている者など一人もいない。第5夫人もその一人だ。

あからさまな刺を含んだ言葉を受け流して、直江は辺りを見回した。第5夫人は他の4人

に比べて一番見栄っ張りで派手好きだ。抱える侍女の数も一番多い。また、その

わがままな性格から、使用人の出入りも一番激しいと聞いている。

「あなたの侍女の中で、一番最近召し抱えた娘を呼んでくれませんか」

夫人は不審そうに眉を寄せた。だが相手は曲がりなりにも国王だ。

「ファーティマのことかしら。誰か、呼んできてちょうだい」

呼ばれてきた娘が入ってきた。主人の影響か、みな色とりどりのヴェールや服を着ている

中で、彼女だけがスタンダードな黒衣だった。相変わらず目を除いて全てを布で隠し、

両手も黒のレースの手袋をはめている。

すらりとした立ち姿。伏目がちな目は決してこちらを見ない。

間違いない。彼女だ。

直江は侍女の前に立ち、穏かな声で命じた。

「今日の夕食の後、私の部屋に来なさい」

「なッ…」

叫んだのは第5夫人だ。夜に侍女を王の部屋に呼ぶ意味は一つしかない。

昼間から、あまりにあからさまな王の言葉に、夫人はものすごい形相で口をぱくぱくさせた。

だが直江は気にもしない。

「いいね?」

否を言わせない確認の言葉に、侍女はゆっくりと一礼した。

この事は一大スクープとして、第5夫人の口から後宮中に広まるだろう。

――そう、夕食までには。

直江は悠々と後宮を後にした。

そしてその夜。

夕食を終えて戻ると、いつも明るいはずの私室の明かりは消えていた。

今夜は満月だ。正面の大きな窓から蒼い月の光がいっぱいに差し込んでいる。

月を背に、窓辺にたたずむ人影があった。女性にしては比較的長身の、

黒のシルエット――

「あなたでしたか」

影に向かって、直江は呼び掛けた。

「父上の幽霊を徘徊させて人心を惑わしただけでなく、それを利用して東側と通じ、

この国の軍事情報を売ろうとした。売国奴となりさがってまで――私を殺したかった

んですか?」

第一夫人、と。

影が身じろきした。カチリと音がして、青光りする銃口が直江に向けられる。

「おまえは息子を殺したわ」

やや低めの女の声は、意外に冷静だった。

「陛下を殺した犯人がやったということになっているけど、私にはわかる。おまえは

混乱に乗じて邪魔なアブドゥルを殺した。それも残虐なやり方で」

蒼い光の中、わずかに口端をつりあげた直江の表情はぞっとするほど冷酷だった。

「混乱に乗じて私のものに手をつけようとしたのは兄上の方ですよ。盗人にはふさわしい

最期だ」

その言葉に女はかっとして引き金にかけた指に力をこめる。

銃声というには、奇妙な音がした。

直江の頬を風がかすめた。

女は銃を構え、目を見開いたまま、ゆっくりと後ろ向きに倒れた。額には赤い点が

咲いている。

振り向くといつのまにか、黒のヴェールを被った女が立っていた。手には硝煙を立ち

上らせた銀色のベレッタ。サイレンサーがついている。

「この節操なし」

ヴェールの下からのぞく、黒々とした瞳がはっきりと非難の表情を浮かべて直江を

睨みつけていた。

「おまえが普段どうやって女を漁っているかがよーくわかった」

「いいがかりはよしてください。ちゃんとあなたを選んだでしょう?」

言いながら、目から下を覆っている布を外す。小作りな、しかし意志の強そうな顔が

布の下から現れた。直江はしばらくの間、目を細めてヴェールに縁取られた顔を

ながめた。

「その格好、似合ってますよ」

本気で誉めたのだが、侍女――の格好をした高耶は不愉快そうに眉をよせた。

「オレが好きこのんでこんな格好でいると思うか。後宮の始末くらい自分でしろ。

駆り出されるこっちはいい迷惑だ」

にべもない口調に、直江の片方の眉があがる。

「イギリスに助力を頼んだ覚えはありませんよ。そちらこそひとの国でスパイごっこ

をやるのはやめてくれませんか」

「毒見役がすりかわったことにも気づかなかった奴がえらそうに・・・」

二人は仇同士とばかりにぎりぎりと睨み合った。

――だが、しばらくして折れたのは直江の方だった。

「・・・やめましょう。こんなつまらない言い争いをするためにあなたを呼んだんじゃない」

溜息をついて、高耶の頬にふれた。振り払われるかとおもったが、意外にも高耶は

触れさせるままにしていた。

「――誰でもよかったんだろ・・・」

目を閉じてくちづけを受けながら高耶は呟く。そう、犯人をおびき寄せるために侍女を

寝所に呼んだ。だしに使う相手は誰でもよかったはずだ。

この後におよんで可愛げのないことを言う唇を、直江は戒めるように塞いだ。これ以上の

憎まれ口をたたけないように深く唇を合わせ、腕の中の身体が力を失うまで攻めつづける。

「んぅ…」

「あの誓いから、女を抱いたことは一度もありませんよ」

嘘だと思うなら、いくらでも試せばいい。

その瞳で、その身体で、何度でも。

直江は完全に力の抜けた身体を抱え上げると、隣の寝室へと消えて行った。

おわり

いただきもの部屋

アサシン部屋

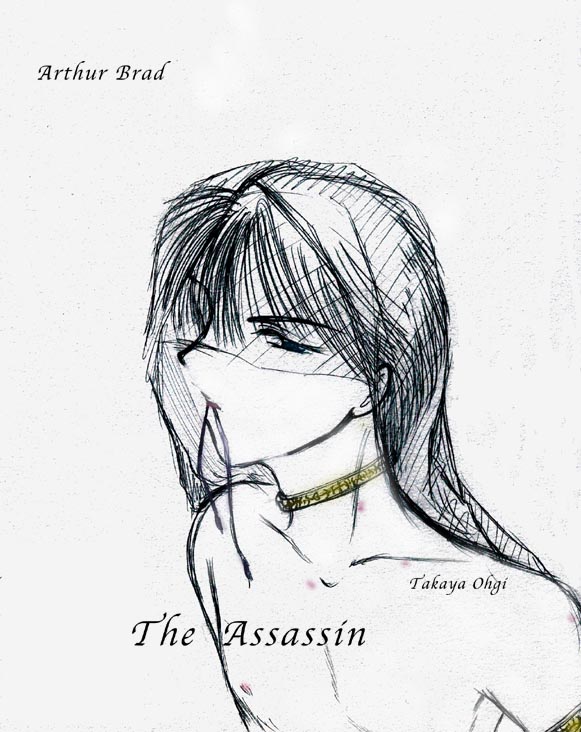

せっかく高耶さんいらすとなのに高耶さんの出番が少ない・・・くすん(;_;)

イラストの高耶さんがひっかけているのは男もののシュマーグ(頭布)だとおもうのですが

女もののヴェールでもイケるかも(すけすけだし♪)とおもって勝手に女装ねたをつけてしまいました;

ごめん流さま(^_^;)なんかこーゆーこすぷれ(?)してるといつもより燃えそうですね、直江は(^_^;)

|